おはようございます!WiViです!

毎週日曜日は【週イチ冒険記】をお届けしています。

3回目となる今回は、最近いろいろな場所で目にする機会が増えた『鳥獣戯画』に挑戦してみました!

鳥獣戯画について詳しく知りたい方や、あの独特な世界を再現してみたい方におすすめの内容ですので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

それでは、今週の『週にひとつの冒険』を見ていきましょう♪

鳥獣戯画とは?

鳥獣戯画の作者は誰?未だに謎に包まれた正体とは

正式名称は『鳥獣人物戯画』で、平安時代末期~鎌倉時代(12~13世紀ごろ)に描かれたとされています。

鳥獣戯画は、甲・乙・丙・丁の4巻からなる絵巻物です。

作者ははっきりとしておらず、京都の高山寺に伝わることから、鳥羽僧正覚猷と言われてきました。

しかし、12世紀半ばから13世紀にいたるまでの作品とすると、覚猷だけの作品としては辻褄が合いません。

また、絵の描き方や筆使いが巻ごとに違うため、作者は「同一人物ではない」という見方も多く、複数人の仏教絵画を専門とする絵仏師によって、時代をまたいで制作されたのではないかと考えられています。

鳥獣戯画の内容は?4巻それぞれの違いを解説

甲巻

鳥獣戯画の中でもっとも有名な作品で、ウサギやカエル、サルなどの擬人化された動物が描かれています。

甲巻は、平安時代後期に成立したと考えられているようです。

ウサギとカエルが相撲を取ったり、鼻をつまんで水に飛び込むウサギと、一緒に水遊びをする動物たち、倒れているカエルにぞろぞろとウサギやキツネが集まっている様子など、様々な躍動感あふれる場面が魅力的に描かれています。

乙巻

乙巻も甲巻と同様に平安時代後期に成立したと考えられています。

擬人化は避けられ、実在・空想上の動物が写生的に描かれました。

鳥や牛などの身近な動物だけでなく、空想上の獅子や青龍、麒麟などが登場します。

丙巻

丙巻は前半と後半で、内容が異なっています。

前半では、僧たちの遊戯が多く、囲碁をしている様子や、賭双六の様子など、今までとは異なる人間を中心とした人物像が描かれました。

後半では、甲巻と同じように擬人化された動物の様子が描かれていますが、他の巻とは違う繊細な画風となっています。

また、丙巻の奥書(奥付)には1253年と記されているため、貴重なものとされています。

丁巻

丁巻は丙巻とともに、鎌倉時代に制作されたとされています。

丙巻の影響を受けて制作されたものと考えられており、人間が中心の作品です。

勝負事に挑む姿が多く描かれ、侏儒(こびと)の曲芸や、修験者と法師が修行の効果を競う場面などがあります。

他の巻とは異なり、柔らかな線が特徴です。

筆ペン1本で描ける!鳥獣戯画の世界に飛び込んでみた

鳥獣戯画を描くには?準備する道具とおすすめ本

魅力あふれる鳥獣戯画を始めるべく、まずは本を探します。

本屋さんに行ったり、ネットで調べてみると、鳥獣戯画に関する本が何冊か見つかりました。

最終的に、Amazonで『鳥獣戯画 描き方』と検索し、一番気になった『筆ペンで描く鳥獣戯画』という本を購入しました。

この本では、特に有名なウサギやカエル、サルを中心に、15種類以上の動物の絵を練習することができるようです!

筆ペンで描く鳥獣戯画

狩野 博幸(監修)

鳥獣戯画は本来、筆で描かれた墨絵です。

ただ、筆と墨を用意するのは少しハードルが高いので、購入した本のタイトルにもある通り、筆ペンを用意しました。

筆ペンも種類があるので迷いましたが、1本2役でうす墨も使えるツインタイプの筆ペンを選びました。

ぺんてる 筆ペン 慶弔サインペン 黒 うす墨 XSESWP25

筆ペンを用意するのが面倒な場合は、筆ペンがセットになった本もあるようなので、こちらも参考にしてみてください。

鳥獣戯画を実際に描いてみた!基本のウサギからスタート

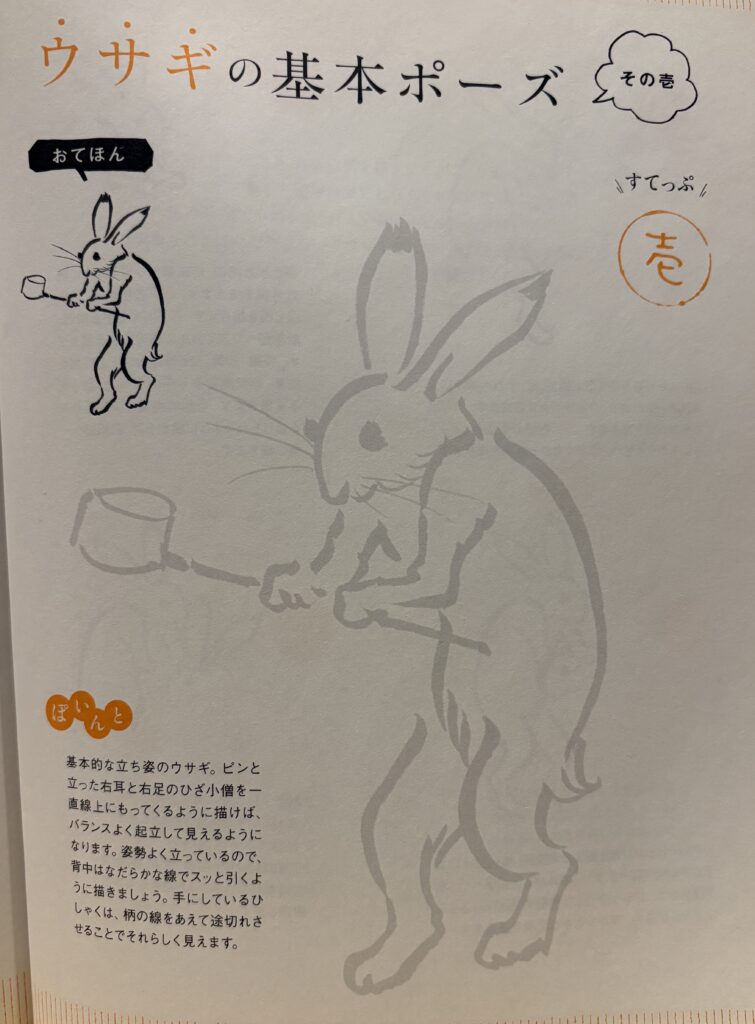

本の中では、まずは基本的なウサギの描き方を学びます。

描き順が載っているので、実際にどのように描くのかを確認します。

次のページからは、ウサギの基本ポーズを描いていきます。

最初はなぞり描きから始められるので、初心者でも簡単にできそうですね。

左がなぞり描きする前、右がなぞり描きをした後です。

薄い線に沿って、描き順を確認しながらゆっくり描いてみました。

思っていたよりも簡単に完成したので、この調子ならすぐに描けるようになりそうです!

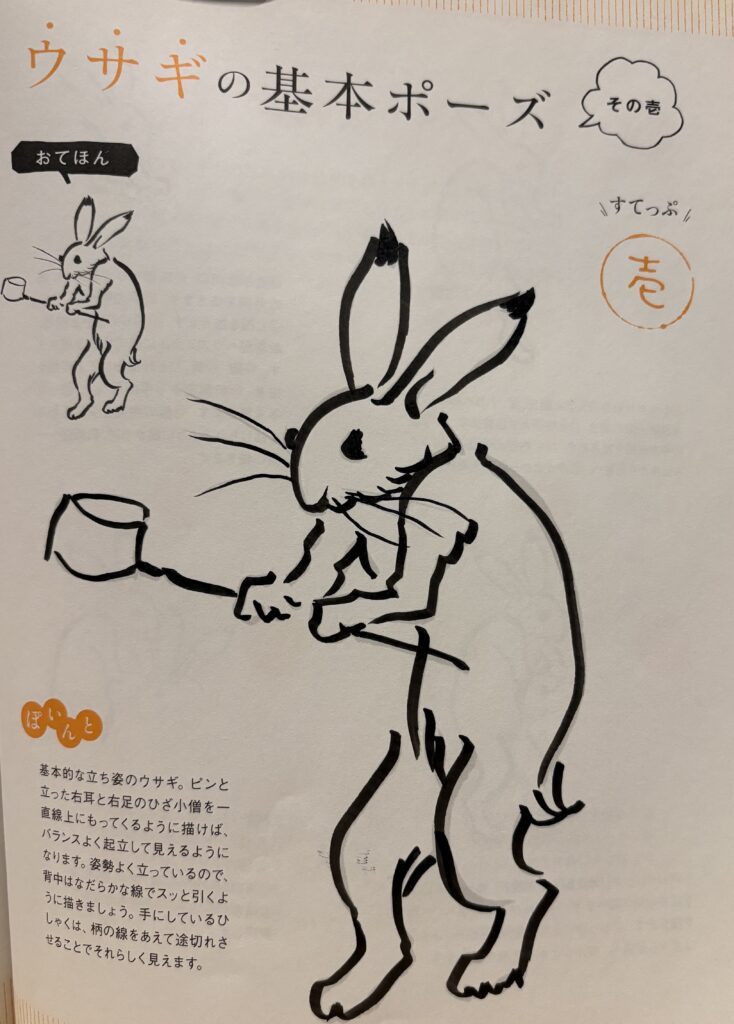

同じ絵を、更に3回練習できるページがあるので、どんどん進めていきます。

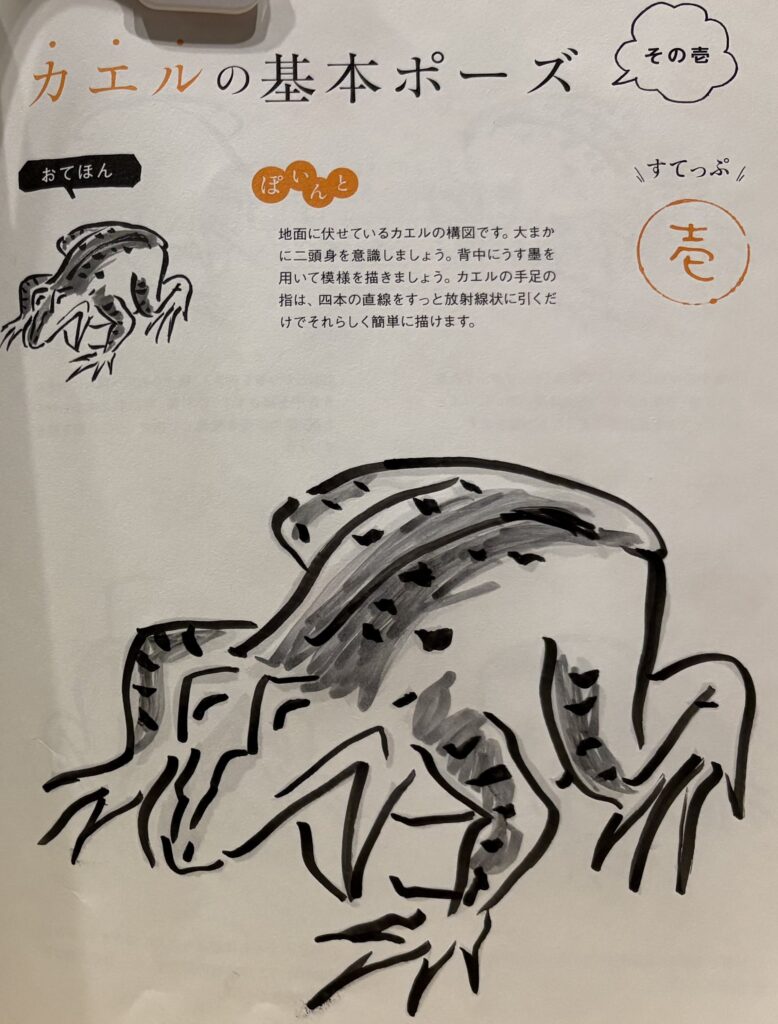

ウサギを何パターンか進めていくと、次はカエルの練習ページに突入です。

模様までしっかり描き込むことで、よりカエルっぽさが出てきました。

カエルはうす墨で色をつけるようなので、早くもツインペンが大活躍しました!

初心者でもここまで描ける!鳥獣戯画の練習成果

さて、今回、写真でご紹介した2種類のポーズを練習して、実際に描いてみました。

その結果がこちら!!

じゃーーーん!!

お手本を見ながら描きましたが、意外と上手に描けていると思いませんか?!

ウサギの手が少し短かったり、カエルが少しふっくらしてしまったので、もう少し練習をすれば、もっと上手に描けるようになりそうですね!

鳥獣戯画を描けるようになると?広がる楽しみと応用例

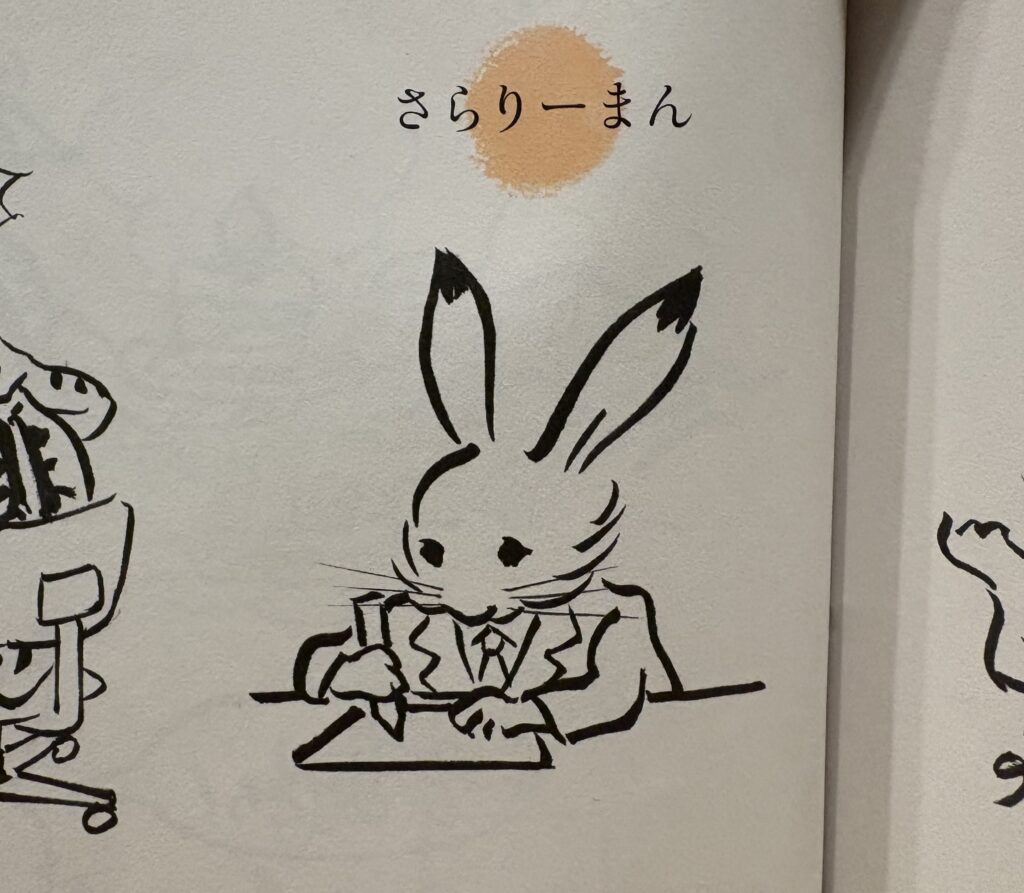

まずは普通の動物たちを練習しましたが、この本では応用編として、電話をしているウサギや、サラリーマンウサギ、テレビを見ているカエルなどが紹介されています。

お手本を見ずに描けるようになれば、ユニークな作品を生み出すことができそうです。

鳥獣戯画の魅力的な世界、皆さんもぜひ始めてみてはいかがでしょうか♪

週にひとつの冒険、今週は鳥獣戯画に挑戦してみました!

もっと練習して、お手本なしで描けるようになれば、ちょっとした趣味としても楽しめそうですよね!

今後も少しずつ練習をして、まずは何も見ずに描けるように頑張ってみようと思います。

【週イチ冒険記】はnoteでも同時公開を行っていますので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

他にも挑戦してほしいことがあれば、コメントで教えていただけるとうれしいです!

それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください(^^♪

コメント